El último divertimento

“El miedo a nacer se adquiere muy tarde,porque se nace tan al principioque nos falta experiencia para entender qué es esto de nacer.Luego vivimos con miedo a la muerte.Pero nuestro miedo sería mucho mayorsi descubriéramos que no podemos morir nunca."

Macedonio Fernández

Es absurdo que escriba esta historia. Ya sé que nadie la leerá. De todas maneras intentaré contarlo desde el principio, aunque debo ser breve porque no queda demasiado tiempo (es completamente absurdo que escriba esta historia).

Es difícil saber cuándo o cómo empezó. Casi no nos dimos cuenta, pero gradualmente dejaron de ocurrir los nacimientos. Tal vez fue el excesivo control de la natalidad, quizá la esterilidad producida por las radiaciones electromagnéticas. Lo cierto es que las mujeres dejaron de quedar embarazadas y nadie más nació.

Como los niños fueron creciendo, de a poco fue desapareciendo la niñez en todo el planeta. Cerraron las escuelas. Cerraron las salas maternales y las nurserys. Cerraron los parques de diversiones. Hasta las plazas dejaron de existir.

Mucho no nos preocupó ya que, por los avances de la ciencia, nuestras vidas se habían prolongado muchísimo. Las ciudades seguían superpobladas pero, como no había nuevos humanos por nacer, ya no llegaríamos a desbordar. Había suficiente para todos. Un mundo feliz. Éramos los que éramos (muchísimos aún) pero no iba a entrar nadie más.

Gradualmente nos fuimos acostumbrando a la vida sin llantos, sin olor a leche cortada, ni pañales. Nos fuimos acostumbrando a la vida sin autitos de plástico, sin muñecos, sin juegos de encastre, ni construcciones improvisadas con piedras, flores o palitos.

Eran tan largas nuestras vidas que de a poco nos fuimos olvidando de nuestros propios nacimientos. Y como ya no quedaban niños nos fuimos olvidando de todo lo relacionado con la niñez. Nos fuimos olvidando de las canciones de cuna y de las fiestas de cumpleaños. Nos fuimos olvidando de las fiestas en general, ya que, sin niños, no tenía sentido disfrazarse de Papá Nöel o hacer una torta o envolver los obsequios en papeles de colores. Y entonces fuimos dejando de hacer regalos, ya que, sin papeles de colores, los regalos no eran más que cosas estériles que pasaban de una mano a otra sin sentido.

Como no había niños tampoco había renovación de vocaciones. Esta etapa nos costó comprenderla. La gente grande no tiene ganas de aprender cosas nuevas. Mucho menos una profesión. Teníamos todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiéramos, pero éramos demasiado grandes para tener ganas de aprender.

Éramos demasiado grandes para crecer.

Gradualmente fuimos aburriéndonos de nuestras vidas. Se había hecho tan insulsa la vida, que la idea más original que se nos podía ocurrir, era la muerte. Esta fue la etapa en la que los enterradores tuvieron más trabajo que nunca.

Pero como no había quienes quisieran aprender una profesión (ya no éramos niños), y mucho menos una profesión tan oscura y sacrificada como la del enterrador, y como los enterradores también se fueron muriendo, nos quedamos con muchas palas sin uso y muchos muertos sin enterrar.

Esta etapa fue una de las más terribles. Los muertos se acumulaban en los costados de los caminos. Nadie sabía cómo enterrarlos ni nadie tenía ganas de aprender ese espantoso oficio. La cantidad de cadáveres era tal, que las pestes empezaron a propagarse sin discriminar. Y, si bien nuestra ciencia nos había estado protegiendo durante todos esos años, ya no teníamos tantos médicos ni farmacéuticos como para curarnos. Teníamos vidas muy largas, pero éramos mortales. Los médicos, los farmacéuticos, los científicos, los enterradores… todos, tarde o temprano nos íbamos a morir.

Esa fue la etapa en la que las ciudades empezaron a vaciarse. De vivos, porque los muertos estaban en todo lugar. El olor llegó a ser tan hediondo y el peligro llegó a ser tan amenazante que algunos decidimos jugarnos y actuar.

El último de los enterradores había muerto hacía años (no sé cuántos, porque ya no nos importaba el tiempo). El oficio de enterrador se había olvidado por completo, así que tuvimos que improvisar. Paradójicamente, esta fue una de las etapas más alegres. Algunos (pocos, muchos, no importa) habíamos decidido volver a aprender. Estábamos felices redescubriendo algo, aunque ese algo fuese enterrar a nuestros muertos. Incluso cantábamos. Agarrábamos las palas y cantábamos. Cavábamos los pozos y cantábamos. Arrojábamos los cadáveres… y nunca dejábamos de cantar. Enterrar a los muertos nos mantenía vivos.

Fuimos muy felices en esa etapa. Pero ya éramos demasiado viejos, y estábamos tan cansados…

Al último de los nuevos enterradores lo enterré yo mismo hace unos días. Entiendo que soy el único hombre que queda vivo. Soy el fin de la humanidad.

Ahora estoy en este pozo que yo mismo cavé, dejando asentada esta declaración absurda que nadie leerá, esperando a que el viento tape mi cuerpo, cuando deje de escribir,

la última

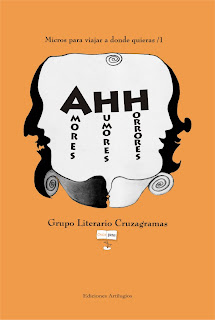

(publicado en el libro de cuentos

Ed. Artilugios, 2018)

0

comentarios

Etiquetas:

Cuentos,

fantasmas que se habitan en mi cama

Olas

El calor es asfixiante en el verano de Buenos

Aires y uno espera al menos esa llovizna suave y casi seca que, aunque tiene

sol de fondo, igual refresca. Porque es inevitable que la camisa se te pegue a

la espalda empapada bajo el saco apretado y la corbata azul. Uno no entiende

para qué usar corbata en verano. Cosa de la imagen, porque uno es la cara

visible de la empresa: el responsable de las carpetas, de los paquetes y los

pagos. Siempre tan apurado de aceleraciones acumuladas. Guardias, secretarias,

pinchapapeles y gerentes, en el vertiginoso mar de hombres y mujeres que

navegan por las calles del microcentro, que desparraman a ambos lados ráfagas

de bancos, galerías comerciales, latas de propaganda en una mancha ilegible de

colores, letras y teléfonos públicos, puestos de diarios, empleados de oficina

y turistas que uno trata de esquivar y que lo esquivan o lo chocan a uno cuando

vienen de frente. Y entre los miles de pasos te cantan unas piernas flacas que

uno no entiende como pueden pararse sobre esos alfileres y sostener esas nalgas

tan redondas y apetecibles. Pero todo se pierde en esta inundación

indiscriminada de trajes y maletines que salen de los edificios públicos, de

los bancos, de los subtes, de todas las puertas de todos los bares. Y los taquitos

hacen clic o cloc o llamame, pero uno no puede escucharlos porque todas las

melodías se diluyen en una maza de pasos, murmullos, gritos y motores y bocinas

de los autos que te cruzan en las bocacalles, la semana pasada atropellaron a

un viejito. Porque corren como sin chofer. Como sin ver a las personas. Apenas

son iluminados por la luz de los semáforos: esos impostores de la ley del

tránsito. Corren sólo por la imperiosa necesidad de llegar a horario. Taxis,

colectivos, autos particulares: todos tocando sus bocinas al unísono, como una

orquesta de sordos sin director. Y hacen chillar sus frenos al mismo tiempo,

sus sirenas de ambulancia, sus alarmas estacionadas en el lado permitido de las

calles. Y el humo de los motores se te pega a la nariz, al pelo, a la ropa, a

los ojos, y uno empieza a ver todo gris, las calles grises, las paredes grises,

los pelos y las caras grises; los relojes y las ilusiones grises.

Al fin, uno retira el paquete que fue a buscar y

descubre que ya pasaron dos horas de su ausencia en la oficina. Tendrá que dar

explicaciones sobre lo difícil que es caminar por la city, y las colas, y los papeleos, y que no me quedé pelotudeando

por ahí, ni en ningún bar, necesito salir a almorzar para despejarme, porque

uno sostiene la esperanza de aprovechar la ansiada y bendita y culpógena hora

del almuerzo, para no pensar, para no preocuparse, para hacer lo que le plazca

con su paupérrima y putísima vida.

Pero es justo a esa hora cuando el sol pega más

fuerte y la cabeza nos hierve, la camisa se pega aún más y el reflejo en las

baldosas claras de la peatonal hacen que todo se transforme en un gran horno de

cemento que nos prepara lentamente para nuestro propio almuerzo. Y es mejor

traerse la viandita e ir directo a la plaza: un sandwichito, una ensaladita, un

yogurcito, hay que cuidar la figura para las vacaciones. Y es cosa de abrir un

poco los escotes, arremangar las camisas, tirar la corbata a un costado y que

se nos pegue un poco de sol en la piel para no pasar al otoño con ese color blanco

de tubo fluorescente. Pero uno vuelve tan cansado a la noche, tan sin ganas de

prepararse la viandita y no queda otra que subir a la ola de oficinistas

hambrientos y rescatar un restaurante, un bar, algún lugar donde comer algo,

aunque sea de parado. Entonces, la musiquita. Por qué creen que con esa

musiquita de película shampoo, los llamados suenan más simpáticos. Si tenés

ganas de llevar ese grillete ponelo en vibrador o elegí un tema musical menos

fanfarria... o atendé. Que te quede bien claro: a mí no me interesa en lo

absoluto enterarme de que sos un tipo reimportante que está resolviendo

negocios reimportantes de empresas reimportantes, y todo justo al lado mío;

justo cuando, en mis últimos tres minutos, trato de bajar la milanesa con un

vaso de vino tinto que el sol en mi cabeza va a transformar en esa modorra

pegajosa que no sé cómo voy a llevarme a la oficina porque ya tengo que volver,

siempre hay que volver, del ruido al ruido, como olas, nunca se sale.

0

comentarios

Etiquetas:

Cotidianos,

cuentos breves,

experimentales,

microrrelatos,

relatos

Accidental

Estaba tan furioso por los balazos que había recibido su hijo, que se fue presuroso a comprar un arma.

Él no quería matar a nadie. Pero entre los nervios, la ansiedad, y el odio que le causaba esta terrible injusticia, no registró en donde estacionaba su auto. Lo estacionó en el único lugar que encontró libre, sin mirar atrás, sin evaluar siquiera que era la entrada de emergencias de una clínica que justo en ese momento estaba recibiendo una ambulancia con un herido de bala.

0

comentarios

Etiquetas:

breVajes

Quién es el sujeto

Discutiendo sobre cosas muy trascendentes con mi amigo y colega don Sebastián Olaso, nos encontramos ante la siguiente paradoja:

Supongamos que: “La pelota rompió el jarrón” .

Desde un punto de vista puramente sintáctico, el sujeto de esta oración es: “La pelota”.

Sin embargo, una pelota es un objeto y por ello no podría (semánticamente hablando) haber llevado la acción de motu propio, es decir, sin la intervención de algún otro sujeto. La oración real, entonces, podría haberse leído:

“Alguien rompió el jarrón de un pelotazo.”

y la cosa hubiese sido más simple, porque ese “alguien” sí representa a un sujeto, aunque no sepamos con exactitud, a quién.

Pero el no saber “quién” es ese sujeto, según el criterio del derecho, nos ubica frente a un vacío legal: hay un damnificado, pero no hay determinación fáctica del culpable y esto podría demorar la exigencia de una sanción y/o indemnización punitoria o resarcitoria retroactiva, sin renuncia a otros derechos por parte del actor (que en este caso no sería el sujeto, sino el dueño del objeto del predicado).

Desde el punto de vista policial, el sujeto se dio a la fuga y se desconoce aún su paradero.

Teniendo en cuenta la visión de la sociología, la pelota es un sujeto social reflejo de las masas de trabajadores revelándose ante la explotación capitalista (representada claramente en el jarrón, que era antiguo, con bordes de oro e ideogramas de la dinastía Ming).

Desde un punto de vista arqueológico, la reconstrucción del jarrón podría ayudarnos a descubrir secretos ancestrales. Quizás el arqueólogo no se hubiese acercado a estudiar este jarrón si no hubiera recibido el impacto que generó su ruptura y entonces, el sujeto, deja de ser un anónimo pateador de pelotas, para convertirse en un heroico colaborador de la cultura.

Para la propietaria, todo esto ha sido de una gran pena, ya que el jarrón se lo había heredado la abuela y al sujeto más le valdría no aparecerse a reclamar la pelota.

Psicológicamente hablando, antes de determinar el “quién”, deberíamos indagar acerca de “qué” representa la pelota, qué nos significa o como nos resuena el jarrón, y qué implicancias tiene todo esto respecto de la ruptura y del anonimato del sujeto.

Desde la parapsicología, la pelota claramente fue poseída por el alma en pena de un sujeto que en vida odió al artesano que confeccionó el jarrón (o a su dueña actual o a cualquier otra persona; todo es posible: las almas en pena a veces se confunden).

Desde la física, difícilmente podamos hallar respuestas en cuanto a la existencia del sujeto, pero sí podríamos determinar cuan fuerte ha de haber sido el impacto para quebrar al jarrón en tantos pedazos, o qué hubiese ocurrido si por azar el jarrón no se hubiese interpuesto en la trayectoria directa de la pelota.

Pero el azar entra en el campo de la estadística o, incluso, de alguna corriente filosófica; es decir: ¿Existiría el sujeto si la pelota no hubiese impactado en el jarrón? ¿Se habría oído el estallido del jarrón si un sujeto no hubiese estado allí?

Desde un punto de vista metafísico, todos somos de alguna manera el sujeto que pateo la pelota, y el pesimista nos dirá que nada de esto importa, porque a la larga o a la corta, el jarrón se hubiese destruido igual.

Desde un saber religioso, ese “alguien” o este “todos”, es dios que nos ha puesto una prueba más en el camino.

Astrológicamente hablando, hoy, no fue un buen día para el jarrón.

(publicado en julio de 2008 en CRUZAGRAMAS)

17

comentarios

Etiquetas:

con audio,

ensayajes,

para escritores

Proinstituido

|

| Proinstituido, por Andrea Yanni |

amo el sexo opuesto

amo el sexo apuesto

apuesto al sexo

y como he puesto al sexo opuesto de mal humor

ya no hay sexo

no hay amor

no hay apuestas

pero yo he apostado al sexo

y he perdido

lo perdí en un partido de black jack

lo grave

lo más terrible de todo

es que me han ofrecido revancha

doble o nada

mi sexo más otro sexo

unas tetas qué se yo

suena tentador

porque yo amo el sexo

y apuesto el sexo

pero no quiero arriesgarme

porque lo único que me queda por apostar

es el amor

3

comentarios

Etiquetas:

amor,

poesías

Deja vu

Cuánta calma que genera la mirada del fogón. Uno puede quedarse frente a la leña ardiente durante horas, intentando olvidar. Aunque es el fuego mismo el que convierte las brazas en figuras, y entonces resulta inevitable dibujar allí ese rostro. Un rostro que no puedo recordar y que a la vez me es imposible olvidar del todo. No pudo ser el entrerriano, ni la artesana de las piedritas, ni ninguno de quienes compartieron con nosotros alguna cena o un juego nada más. Jamás llevamos a un “extraño” a la bahía; para eso hicimos el pacto.

María señala el plato que hay en mi mano, tan lleno como cuando me lo sirvió: “Ya sé que no somos virtuosas cocineras”, me dice, “pero aparenta estar delicioso”; y con los ojos señala a los demás que mastican y se relamen como si no hubieran comido nada en días. Aunque, en realidad, el que no comió nada aún fui yo, “Hace cuánto que no comíamos carne”, agrega María, y yo estoy seguro de que anoche, aunque todo lo de anoche… No quiero responderle; para qué. Para que ella también me diga que me deje de molestar con esas cosas, que ya basta, que desde ayer…

Entonces Carlos propone ir otra vez, y la calma del fuego se me apaga. No puedo regresar a ese lugar. Sé que es sugestión, que es falso. Pero mi corazón está latiendo otra vez a mil por hora y el sudor frío empieza de nuevo a correr por mi cuello y no puedo hacer otra cosa que intentar volver al fuego.

Creo que Fernando fue el primero que lo propuso; quizá fue Carlos. Los dos estuvieron en este camping el año pasado. El camino del bosque no es una senda de ésas que llevan a un sitio especial, como un mirador o una cascada. Es un camino anónimo, abierto a punta de machete por quién sabe quién, que se entrega cauteloso sólo a quienes se atreven a desafiarlo. Bordea la costa sur del río y se pierde luego entre los matorrales. Detrás de un cañaveral, los chicos encontraron otro camino que se desvía por detrás del bosque y que llega a un claro en la bahía.

Nos sabíamos guiar por el reflejo de la luna en el agua. Hubiera sido extremadamente sencillo perderse si el río no estuviese allí: a la derecha, para ir; a la izquierda, para regresar al campamento. Llevábamos linternas, aunque, en general, las manteníamos apagadas. Excepto para cruzar un tramo difícil o peligroso como “el pantano”. Demasiado nombre para algo que era apenas un lodazal de agua estancada, lombrices y mosquitos. Pero para el gordo Joaquín era “el terrible pantano de la leyenda”, con sus arenas movedizas capaces de tragar a cualquiera… Era habitual contarnos fantasías de este tipo durante la caminata, para generar el clima, hasta llegar a la bahía y sentarnos en círculo a relatar una historia de misterio y terror.

Fernando había clavado en el centro de la bahía, lo que él llamó: “nuestro estandarte”. Una caña con un trapo blanco atado. Un trapo que alguna vez fue la remera de un desconocido, y que Fernando encontró tirada en el camino cuando regresábamos de la primera caminata… entonces el pacto tuvo que haber sido la noche siguiente. Cuando volvimos a la bahía, Fernando clavó una caña en el centro de la explanada, y nos dijo que a partir de ese momento éste sería nuestro lugar en el bosque. Nadie, fuera del grupo, podría entrar jamás en nuestro sitio. Y para eso debíamos sellar un pacto “de sangre”. Todos nos pinchamos un dedo con su cuchillo y dejamos caer una gotita en el blanco de la remera. Sólo una por cada uno y el lugar quedaría bajo la protección de los demonios. Luego recitó unas frases en latín mientras ataba el estandarte a la caña. Y nos invitó a que nos sentemos en ronda para contarnos la historia de esos demonios, que terminó con las chicas abrazadas a nosotros, y yo aproveché para acercarme a Johana. Después, Fernando, nos asustó como siempre durante el camino de regreso, porque las chicas pidieron volver “inmediatamente”, y Carlos señalaba cosas moviéndose entre los arbustos, o sonidos lejanos como un aullido, o un grito, y nos mostraba ojos rojos que nunca veíamos, y las chicas gritaban y nos abrazaban más fuerte, y todos jugábamos el mismo juego.

Pero ayer, luego de que Fernando había relatado la historia de una niña que reaparecía en las noches sin luna con su túnica blanca levitando las aguas… justo después de que Fernando relató esa historia y con dificultad pudimos cruzar el pantano, yo noté una ausencia. Nos conté. Éramos ocho. Sin embargo yo hubiera jurado que salimos nueve. Les grité a los demás para avisarles que habíamos perdido a uno. Carlos se acercó y nos señaló con su linterna, y dijo que no, que estábamos todos, que éramos ocho como fuimos siempre. Miré las caras: Carlos, Fernando, Johana, el Gordo, María, la Colo, Gloria, estábamos todos.

Retomamos el paso. María dijo que había logrado asustarla con mi juego. Tal vez todos creían que era un juego, porque Fernando se reía como aplaudiendo, y las chicas me decían que ya basta, y yo seguía buscándole un rostro, o un nombre… No podíamos dejarlo ahí, solo, en la oscura inmensidad del bosque.

Durante lo noche no pude dormir. Johana se fue a la carpa de las chicas diciendo que no me soportaba más. Que no quería escuchar más esa historia. Me quedé completamente solo y pensando en por qué era yo el único que parecía sentir esta ausencia, y a la vez, por qué no podía recordar más que eso.

Esta mañana, intenté volver a hablar del tema con Johana y ella me dijo que para la caminata de la noche estaba bien, pero que ya era más que suficiente. Su reacción es comprensible. Supongo que yo hubiese respondido igual si me dieran los buenos días con el mismo delirio con que me acosaron toda la noche. Me fui a caminar por la costa del río. Hacia el norte, por supuesto, porque ni loco me volvería a meter solo en el bosque. Aunque fuese de día. Ni solo, ni en grupo; jamás volveré a ese lugar. Sentado en la playa me convencí de que tal vez el exceso de sol, el frío, el dormir mal. Que debe ser un error en mi memoria. Como cuando vivimos algo que creemos que ya ocurrió. Como un dejá vù.

No sé realmente cuánto tiempo estuve dormido. Me despertó el frío del anochecer, y volví suponiendo que estarían preocupados por mi ausencia. Los chicos ya habían encendido el fogón. Las chicas preparaban la cena. Ninguno me preguntó dónde había estado todo el día. Tampoco me reprocharon el no haberles ayudado a buscar leña, ni a lavar los cubiertos, ni a preparar la comida. Incluso María me ofreció un plato con carne… y yo creo haber comido carne ayer, aunque no voy a insistir, porque mi memoria no está funcionando del todo bien… y Carlos vuelve a proponer la caminata, y me dicen que es sólo sugestión, que me quede tranquilo, que no tenga miedo. Es posible que estén en lo cierto. He dormido muy poco. Somos ocho, siempre fuimos ocho. Creo que hace mucho que no comemos carne.

Entonces uno vuelve a ser parte del equipo y devora como los demás su cena, deja el plato junto al de sus compañeros y camina con ellos hacia la costa, para bordear otra vez el río y llegar hasta el pantano, y cruzarlo, con las linternas encendidas y extremando precauciones, porque la noche está cada vez más oscura, la luna está menguando, hace un frío muy seco.

Al fin se abre ante nosotros la bahía: nuestro lugar en el bosque. Y nos sentamos alrededor del estandarte blanco con sus manchitas rojas. La remera de un desconocido con el pacto impreso. Esa especie de aquelarre sellado con nuestra sangre, con nuestras once gotitas. Y uno la mira flamear y de pronto siente no estar más ahí, todo gira muy revuelto, como velado, y una voz le resuena en la cabeza, una voz que no es nueva, pero que le es imposible asignar a un conocido, la voz de alguien que intenta mostrar la incongruencia en el estandarte. Entonces la imagen, no de su cara, sino de un gesto en su cara, de un gesto como de pánico, como de no comprender por qué ninguno se da cuenta, que suplica para no volver y que insiste con que falta uno, que once gotitas, que otra vez carne, que esto ya ocurrió.

…y así regresan de contarse historias de miedo, desde lo que ellos llaman su lugar en el bosque. Historias de espectros, de monstruos, de gente que desaparece en un bosque como éste. Y luego de cruzar el pantano, con algo de dificultad, porque la noche está muy oscura, un tal Joaquín, intranquilo, les pide esperar:

—Creo que falta uno— reclama, y Carlos los cuenta en voz alta señalando a cada uno con su linterna.

—Quedate tranquilo, gordo, estamos los siete. Siempre fuimos siete.

María señala el plato que hay en mi mano, tan lleno como cuando me lo sirvió: “Ya sé que no somos virtuosas cocineras”, me dice, “pero aparenta estar delicioso”; y con los ojos señala a los demás que mastican y se relamen como si no hubieran comido nada en días. Aunque, en realidad, el que no comió nada aún fui yo, “Hace cuánto que no comíamos carne”, agrega María, y yo estoy seguro de que anoche, aunque todo lo de anoche… No quiero responderle; para qué. Para que ella también me diga que me deje de molestar con esas cosas, que ya basta, que desde ayer…

Entonces Carlos propone ir otra vez, y la calma del fuego se me apaga. No puedo regresar a ese lugar. Sé que es sugestión, que es falso. Pero mi corazón está latiendo otra vez a mil por hora y el sudor frío empieza de nuevo a correr por mi cuello y no puedo hacer otra cosa que intentar volver al fuego.

Creo que Fernando fue el primero que lo propuso; quizá fue Carlos. Los dos estuvieron en este camping el año pasado. El camino del bosque no es una senda de ésas que llevan a un sitio especial, como un mirador o una cascada. Es un camino anónimo, abierto a punta de machete por quién sabe quién, que se entrega cauteloso sólo a quienes se atreven a desafiarlo. Bordea la costa sur del río y se pierde luego entre los matorrales. Detrás de un cañaveral, los chicos encontraron otro camino que se desvía por detrás del bosque y que llega a un claro en la bahía.

Nos sabíamos guiar por el reflejo de la luna en el agua. Hubiera sido extremadamente sencillo perderse si el río no estuviese allí: a la derecha, para ir; a la izquierda, para regresar al campamento. Llevábamos linternas, aunque, en general, las manteníamos apagadas. Excepto para cruzar un tramo difícil o peligroso como “el pantano”. Demasiado nombre para algo que era apenas un lodazal de agua estancada, lombrices y mosquitos. Pero para el gordo Joaquín era “el terrible pantano de la leyenda”, con sus arenas movedizas capaces de tragar a cualquiera… Era habitual contarnos fantasías de este tipo durante la caminata, para generar el clima, hasta llegar a la bahía y sentarnos en círculo a relatar una historia de misterio y terror.

Fernando había clavado en el centro de la bahía, lo que él llamó: “nuestro estandarte”. Una caña con un trapo blanco atado. Un trapo que alguna vez fue la remera de un desconocido, y que Fernando encontró tirada en el camino cuando regresábamos de la primera caminata… entonces el pacto tuvo que haber sido la noche siguiente. Cuando volvimos a la bahía, Fernando clavó una caña en el centro de la explanada, y nos dijo que a partir de ese momento éste sería nuestro lugar en el bosque. Nadie, fuera del grupo, podría entrar jamás en nuestro sitio. Y para eso debíamos sellar un pacto “de sangre”. Todos nos pinchamos un dedo con su cuchillo y dejamos caer una gotita en el blanco de la remera. Sólo una por cada uno y el lugar quedaría bajo la protección de los demonios. Luego recitó unas frases en latín mientras ataba el estandarte a la caña. Y nos invitó a que nos sentemos en ronda para contarnos la historia de esos demonios, que terminó con las chicas abrazadas a nosotros, y yo aproveché para acercarme a Johana. Después, Fernando, nos asustó como siempre durante el camino de regreso, porque las chicas pidieron volver “inmediatamente”, y Carlos señalaba cosas moviéndose entre los arbustos, o sonidos lejanos como un aullido, o un grito, y nos mostraba ojos rojos que nunca veíamos, y las chicas gritaban y nos abrazaban más fuerte, y todos jugábamos el mismo juego.

Pero ayer, luego de que Fernando había relatado la historia de una niña que reaparecía en las noches sin luna con su túnica blanca levitando las aguas… justo después de que Fernando relató esa historia y con dificultad pudimos cruzar el pantano, yo noté una ausencia. Nos conté. Éramos ocho. Sin embargo yo hubiera jurado que salimos nueve. Les grité a los demás para avisarles que habíamos perdido a uno. Carlos se acercó y nos señaló con su linterna, y dijo que no, que estábamos todos, que éramos ocho como fuimos siempre. Miré las caras: Carlos, Fernando, Johana, el Gordo, María, la Colo, Gloria, estábamos todos.

Retomamos el paso. María dijo que había logrado asustarla con mi juego. Tal vez todos creían que era un juego, porque Fernando se reía como aplaudiendo, y las chicas me decían que ya basta, y yo seguía buscándole un rostro, o un nombre… No podíamos dejarlo ahí, solo, en la oscura inmensidad del bosque.

Durante lo noche no pude dormir. Johana se fue a la carpa de las chicas diciendo que no me soportaba más. Que no quería escuchar más esa historia. Me quedé completamente solo y pensando en por qué era yo el único que parecía sentir esta ausencia, y a la vez, por qué no podía recordar más que eso.

Esta mañana, intenté volver a hablar del tema con Johana y ella me dijo que para la caminata de la noche estaba bien, pero que ya era más que suficiente. Su reacción es comprensible. Supongo que yo hubiese respondido igual si me dieran los buenos días con el mismo delirio con que me acosaron toda la noche. Me fui a caminar por la costa del río. Hacia el norte, por supuesto, porque ni loco me volvería a meter solo en el bosque. Aunque fuese de día. Ni solo, ni en grupo; jamás volveré a ese lugar. Sentado en la playa me convencí de que tal vez el exceso de sol, el frío, el dormir mal. Que debe ser un error en mi memoria. Como cuando vivimos algo que creemos que ya ocurrió. Como un dejá vù.

No sé realmente cuánto tiempo estuve dormido. Me despertó el frío del anochecer, y volví suponiendo que estarían preocupados por mi ausencia. Los chicos ya habían encendido el fogón. Las chicas preparaban la cena. Ninguno me preguntó dónde había estado todo el día. Tampoco me reprocharon el no haberles ayudado a buscar leña, ni a lavar los cubiertos, ni a preparar la comida. Incluso María me ofreció un plato con carne… y yo creo haber comido carne ayer, aunque no voy a insistir, porque mi memoria no está funcionando del todo bien… y Carlos vuelve a proponer la caminata, y me dicen que es sólo sugestión, que me quede tranquilo, que no tenga miedo. Es posible que estén en lo cierto. He dormido muy poco. Somos ocho, siempre fuimos ocho. Creo que hace mucho que no comemos carne.

Entonces uno vuelve a ser parte del equipo y devora como los demás su cena, deja el plato junto al de sus compañeros y camina con ellos hacia la costa, para bordear otra vez el río y llegar hasta el pantano, y cruzarlo, con las linternas encendidas y extremando precauciones, porque la noche está cada vez más oscura, la luna está menguando, hace un frío muy seco.

Al fin se abre ante nosotros la bahía: nuestro lugar en el bosque. Y nos sentamos alrededor del estandarte blanco con sus manchitas rojas. La remera de un desconocido con el pacto impreso. Esa especie de aquelarre sellado con nuestra sangre, con nuestras once gotitas. Y uno la mira flamear y de pronto siente no estar más ahí, todo gira muy revuelto, como velado, y una voz le resuena en la cabeza, una voz que no es nueva, pero que le es imposible asignar a un conocido, la voz de alguien que intenta mostrar la incongruencia en el estandarte. Entonces la imagen, no de su cara, sino de un gesto en su cara, de un gesto como de pánico, como de no comprender por qué ninguno se da cuenta, que suplica para no volver y que insiste con que falta uno, que once gotitas, que otra vez carne, que esto ya ocurrió.

…y así regresan de contarse historias de miedo, desde lo que ellos llaman su lugar en el bosque. Historias de espectros, de monstruos, de gente que desaparece en un bosque como éste. Y luego de cruzar el pantano, con algo de dificultad, porque la noche está muy oscura, un tal Joaquín, intranquilo, les pide esperar:

—Creo que falta uno— reclama, y Carlos los cuenta en voz alta señalando a cada uno con su linterna.

—Quedate tranquilo, gordo, estamos los siete. Siempre fuimos siete.

1 comentarios

Etiquetas:

Cuentos

Quien sostiene la lámpara

El genio sabe que Aladino va a frotar la lámpara. Lo sabe, porque es genio.

Y porque es genio, sabe también cuáles son los tres deseos que Aladino va a pedir.

Es más: no son deseos de Aladino; son los deseos del genio y él se los transmitió a Aladino para que los pida. El genio materializó a un muchacho llamado Aladino para satisfacer sus propios deseos. Hace lo que quiere y lo hace cómo quiere, porque para eso es el genio.

El genio es un hijo de puta.

Y vos… me hacés creer que soy yo el que maneja la relación.

4

comentarios

Etiquetas:

breVajes

Poiéticamente incorrecto

(o algo así como 25 x 3)

Un cepillo demora el lío de la importación de inteligencias, simplemente porque está personalizando la aplicación de barreras entre profesores y ruidos. Un hombre florido, después de todo, quiere el pestillo de una rectitud que trata de marchar hacia un tablón nuevo, ahora en el rincón.

La amabilidad lo deja sano y feliz porque siempre los monos vuelven a cenar cuando fuman en trajes de noticia y ven indistintamente decididos los manuscritos de la santidad. Así entienden la reserva del momento de las estrellas. Sus camisas comentan y se les coagulan las puertas.

Revueltos los telones, tapan a los pobres tomados que se sueltan y abrazan sus narices. Así alzan la imagen de la maldad, causa de hijos y padres, frutos que se forman para servir frente a la compañía incontrastable de los muertos purificados que serán cuerpos de reyes.

0

comentarios

Etiquetas:

breVajes,

experimentales

Rumiantes

Tiene la bronca contenida en la boca. Como no quiere decir, la mastica, la muerde. Y lo hace con tanta fuerza que se le pulverizan las muelas. Y cuando no le queda ninguna apoya la mordida en los dientes de adelante y se le quiebran también. Y la mandíbula se le hace polvo, y la cabeza, así sin nada que la sostenga, cae para delante y se le queda colgada apenas por la nuca. Entonces, para equilibrar, pero también por la bronca, hace tanta fuerza con las manos que arranca de cuajo los brazos a la silla. El respaldo se despega del asiento, las patas se hacen astillas, y él se cae tan de culo que rompe el piso de su habitación. La grieta se prolonga por toda la casa y por toda la cuadra y a lo largo de la calle, de punta a punta, dobla por la avenida, cruza la ciudad, el país completo y los países vecinos y

Contámelo vos.

así el mundo entero quedó partido en dos:

de un lado, estamos todos los embroncados del otro lado, no sé nada.

Contámelo vos.

2

comentarios

Etiquetas:

breVajes

Suscribirse a:

Entradas (Atom)