“El miedo a nacer se adquiere muy tarde,porque se nace tan al principioque nos falta experiencia para entender qué es esto de nacer.Luego vivimos con miedo a la muerte.Pero nuestro miedo sería mucho mayorsi descubriéramos que no podemos morir nunca."

Macedonio Fernández

Es absurdo que escriba esta historia. Ya sé que nadie la leerá. De todas maneras intentaré contarlo desde el principio, aunque debo ser breve porque no queda demasiado tiempo (es completamente absurdo que escriba esta historia).

Es difícil saber cuándo o cómo empezó. Casi no nos dimos cuenta, pero gradualmente dejaron de ocurrir los nacimientos. Tal vez fue el excesivo control de la natalidad, quizá la esterilidad producida por las radiaciones electromagnéticas. Lo cierto es que las mujeres dejaron de quedar embarazadas y nadie más nació.

Como los niños fueron creciendo, de a poco fue desapareciendo la niñez en todo el planeta. Cerraron las escuelas. Cerraron las salas maternales y las nurserys. Cerraron los parques de diversiones. Hasta las plazas dejaron de existir.

Mucho no nos preocupó ya que, por los avances de la ciencia, nuestras vidas se habían prolongado muchísimo. Las ciudades seguían superpobladas pero, como no había nuevos humanos por nacer, ya no llegaríamos a desbordar. Había suficiente para todos. Un mundo feliz. Éramos los que éramos (muchísimos aún) pero no iba a entrar nadie más.

Gradualmente nos fuimos acostumbrando a la vida sin llantos, sin olor a leche cortada, ni pañales. Nos fuimos acostumbrando a la vida sin autitos de plástico, sin muñecos, sin juegos de encastre, ni construcciones improvisadas con piedras, flores o palitos.

Eran tan largas nuestras vidas que de a poco nos fuimos olvidando de nuestros propios nacimientos. Y como ya no quedaban niños nos fuimos olvidando de todo lo relacionado con la niñez. Nos fuimos olvidando de las canciones de cuna y de las fiestas de cumpleaños. Nos fuimos olvidando de las fiestas en general, ya que, sin niños, no tenía sentido disfrazarse de Papá Nöel o hacer una torta o envolver los obsequios en papeles de colores. Y entonces fuimos dejando de hacer regalos, ya que, sin papeles de colores, los regalos no eran más que cosas estériles que pasaban de una mano a otra sin sentido.

Como no había niños tampoco había renovación de vocaciones. Esta etapa nos costó comprenderla. La gente grande no tiene ganas de aprender cosas nuevas. Mucho menos una profesión. Teníamos todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiéramos, pero éramos demasiado grandes para tener ganas de aprender.

Éramos demasiado grandes para crecer.

Gradualmente fuimos aburriéndonos de nuestras vidas. Se había hecho tan insulsa la vida, que la idea más original que se nos podía ocurrir, era la muerte. Esta fue la etapa en la que los enterradores tuvieron más trabajo que nunca.

Pero como no había quienes quisieran aprender una profesión (ya no éramos niños), y mucho menos una profesión tan oscura y sacrificada como la del enterrador, y como los enterradores también se fueron muriendo, nos quedamos con muchas palas sin uso y muchos muertos sin enterrar.

Esta etapa fue una de las más terribles. Los muertos se acumulaban en los costados de los caminos. Nadie sabía cómo enterrarlos ni nadie tenía ganas de aprender ese espantoso oficio. La cantidad de cadáveres era tal, que las pestes empezaron a propagarse sin discriminar. Y, si bien nuestra ciencia nos había estado protegiendo durante todos esos años, ya no teníamos tantos médicos ni farmacéuticos como para curarnos. Teníamos vidas muy largas, pero éramos mortales. Los médicos, los farmacéuticos, los científicos, los enterradores… todos, tarde o temprano nos íbamos a morir.

Esa fue la etapa en la que las ciudades empezaron a vaciarse. De vivos, porque los muertos estaban en todo lugar. El olor llegó a ser tan hediondo y el peligro llegó a ser tan amenazante que algunos decidimos jugarnos y actuar.

El último de los enterradores había muerto hacía años (no sé cuántos, porque ya no nos importaba el tiempo). El oficio de enterrador se había olvidado por completo, así que tuvimos que improvisar. Paradójicamente, esta fue una de las etapas más alegres. Algunos (pocos, muchos, no importa) habíamos decidido volver a aprender. Estábamos felices redescubriendo algo, aunque ese algo fuese enterrar a nuestros muertos. Incluso cantábamos. Agarrábamos las palas y cantábamos. Cavábamos los pozos y cantábamos. Arrojábamos los cadáveres… y nunca dejábamos de cantar. Enterrar a los muertos nos mantenía vivos.

Fuimos muy felices en esa etapa. Pero ya éramos demasiado viejos, y estábamos tan cansados…

Al último de los nuevos enterradores lo enterré yo mismo hace unos días. Entiendo que soy el único hombre que queda vivo. Soy el fin de la humanidad.

Ahora estoy en este pozo que yo mismo cavé, dejando asentada esta declaración absurda que nadie leerá, esperando a que el viento tape mi cuerpo, cuando deje de escribir,

la última

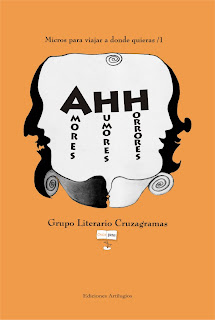

(publicado en el libro de cuentos

Ed. Artilugios, 2018)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario